Deforestación amazónica agrava crisis energética en Brasil

Fecha de publicación:01/04/2015

País: Brasil

Fuente: Publicado originalmente por la red latinoamericana de

diarios de Tierramérica.

En

Brasil agua y electricidad van unidos, así que dos años de lluvias escasas

dejaron a decenas de millones de personas al borde del racionamiento hídrico y

energético, fortaleciendo los argumentos contra la deforestación de la

Amazonia.

Dos tercios de la energía eléctrica brasileña provienen de

ríos represados, cuyos flujos bajaron a niveles alarmantes. La crisis reactivó

preocupaciones sobre el cambio climático, la necesidad de reforestar las

riberas fluviales y nuevas tesis sobre el sistema eléctrico.

“Hay

que diversificar las fuentes y reducir la dependencia de centrales

hidroeléctricas y termoeléctricas movidas por combustibles fósiles, para

enfrentar eventos extremos del clima cada día más frecuentes”, sostuvo a

Tierramérica el vicepresidente del no gubernamental Instituto

Vitae Civilis, Delcio Rodrigues.

La fuente hidráulica aportaba casi 90 por ciento de la

generación eléctrica hasta el “apagón” de 2001, que forzó un racionamiento

durante ocho meses. Desde entonces avanzó la termoelectricidad, más cara y

contaminante, para compensar inestabilidades hídricas.

Actualmente, las centrales térmicas, operadas

mayoritariamente con petróleo, alcanzan 28 por ciento de la capacidad nacional

de generación, contra 66,3 por ciento de las hidroeléctricas. Las demás fuentes

siguen marginales.

Partidarios de la energía hidráulica abogan por un retorno a

los grandes embalses, con capacidad para resistir sequías prolongadas. La

inseguridad de suministro se debe, argumentan, a las centrales de pasada, con

breve capacidad de retención de agua, impuestas por razones ambientales.

Pero “el mayor reservorio de agua es el bosque”, contrapone

Rodrigues, para explicar que sin la deforestación, que afecta a todas las

cuencas, habría más agua retenida en el suelo sosteniendo la corriente fluvial.

“Los

bosques constituyen fuente, medio y fin del flujo, porque producen la humedad

atmosférica continental, la infiltración de las lluvias en el suelo acumulando

agua y la protección de los embalses”, amplió Antonio Donato Nobre, investigador de temas climáticos.

“La Amazonia ya tiene 47 por ciento de su bosque impactado,

sumando la tala total que alcanza casi 20 por ciento y la degradación”, destacó

Nobre, del Instituto de Investigación de la Amazonia y de su similar de

Estudios Espaciales.

Eso favorece los incendios. “Antes no penetraban en áreas

húmedas de bosques aún verdes, ahora sí lo hacen, avanzan bosque adentro,

quemando inmensas extensiones”, ejemplificó en diálogo con Tierramérica.

“Los árboles amazónicos no tienen tolerancia al fuego, a

diferencia de los (de la ecorregión) del Cerrado, adaptados a incendios

periódicos. Los bosques amazónicos tardan siglos en recomponerse”, acotó.

El científico teme que la deforestación esté afectando el

clima sudamericano, incluso restando lluvias al sudeste brasileño, la región

más poblada y que más hidroelectricidad genera en el país.

“Faltan estudios para cuantificar la humedad transportada a

distintas cuencas”, para precisar la relación climática entre Amazonia y otras

regiones, reconoció.

Pero en la región amazónica oriental, donde se concentran la

destrucción y la degradación forestal, ya son visibles las alteraciones

climáticas, como la disminución de las lluvias y la ampliación del período de estiaje,

recalcó.

En

la cuenca del río Xingú este podría ser el año con menor precipitación en 14

años de medición en Canarana, un municipio de su cabecera, según el Instituto

Socioambiental (ISA), que desarrolla un programa de

sostenibilidad para pueblos indígenas y ribereños de la cuenca.

Si eso se consolida como tendencia, afectará la central

hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción a 1.200 kilómetros río abajo, que

tendrá una capacidad de generación de 11.233 megavatios, lo que la convertirá

en la tercera mayor del mundo, cuando esté plenamente operativa, a partir de

2019.

Pero su generación efectiva podrá caer 38 por ciento hacia

2050, con relación a lo previsto, si la deforestación prosigue al ritmo actual,

según un estudio de ocho investigadores brasileños y estadounidenses, publicado

en 2013 por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Ese año, la deforestación de la cuenca del Xingú ya

alcanzaba 21,3 por ciento de su territorio, estimó el ISA.

En

la Amazonia se edifican otras grandes hidroeléctricas que también podrán sufrir

pérdidas. En el río Madeira, flujos torrenciales de sus afluentes de Bolivia y

Perú sumergieron en 2014 la zona donde están las

centrales de Jirau y Santo Antônio, afectando sus operaciones recién iniciadas.

La

tendencia en la parte sur de la cuenca amazónica es de “eventos más intensos,

con estiajes y crecidas más fuertes”, como las fuertes sequías de 2005 y 2010 y

crecidas anormales en 2009 y 2012, señaló Naziano Filizola, hidrólogo de

la Universidad

Federal de Amazonas.

“Además de alterar el flujo, la deforestación se vincula a

la ocupación agrícola que vierte pesticidas al río, como ocurre en el alto

Xingú. El agua pierde calidad, según notan los indígenas”, observó a

Tierramérica.

El mismo proyecto energético realimenta ese proceso, al

atraer trabajadores migrantes, aumentando la población local sin ofrecerles

condiciones adecuadas, acotó

De todos modos, el impacto energético más intenso por

lluvias insuficientes ocurre, por ahora, en la región del Planalto Central,

donde predomina el Cerrado, un bioma de sabana y el segundo más extenso de

Brasil, detrás del amazónico. Allí nacen las principales cuencas con

aprovechamientos hidroeléctricos.

La

del río Paraná, que escurre hacia el sur y concentra la mayor capacidad

generadora del país, recibe del Cerrado la mitad de sus aguas, lo que se eleva

a 60 por ciento en la cuenca del río Tocantins, que fluye hacia el norte

amazónico, apuntó Jorge Werneck, investigador de la Empresa Brasileña de

Investigación Agropecuaria(Embrapa).

Esos dos ríos impulsan las dos mayores hidroeléctricas

brasileñas actuales: Itaipú, compartida con Paraguay, y Tucuruí. Ambas están

entre las cinco más grandes de mundo.

Otro ejemplo es el río São Francisco, principal fuente

eléctrica de la región del Nordeste, con 94 por ciento de su flujo hídrico

proveniente del Cerrado.

En

su campo de observación, los alrededores de Brasilia, donde nacen varios ríos,

Werneck, especialista en hidrología de Embrapa Cerrados, percibió una tendencia general a la prolongación

del estiaje.

“Pero faltan datos y estudios para comprobar la relación

entre deforestación amazónica y cambios en el régimen de lluvias de las

regiones del Centro-Oeste y Sureste de Brasil”, matizó.

En 2014, hubo sequía en esas regiones, que comprenden la

mayor parte del Cerrado, pero “no faltó humedad en la Amazonia y de hecho

llovió mucho en los estados de Rondônia y Acre”, fronterizos con Bolivia y Perú

y víctimas de fuertes inundaciones, arguyó.

Los bosques prestan variados servicios ecológicos, pero aún

no se puede afirmar que producen y conservan agua en gran escala. Sus copas

“impiden que 25 por ciento de la lluvia llegue al suelo” y su

evapotranspiración le quita al suelo el agua que deja de alimentar los ríos

“donde la necesitamos”, acotó.

“Evaluar la hidrología de los bosques sigue siendo un

desafío”, concluyó.

Nobre, por el contrario, defiende los grandes bosques como

“bombas bióticas”, que atraen y producen lluvias. En su opinión no basta con

evitar la deforestación de la Amazonia, sino que es urgente reforestarla, para

recuperar sus servicios climáticos.

Un

ejemplo a seguir es el de Itaipú, que reforestó su área de influencia directa en la

cuenca paranaense, revitalizando afluentes, mediante su programa “Cultivando

agua buena”.

Canal interoceánico amenaza la naturaleza de Nicaragua

Fecha de publicación:01/04/2015

País: Nicaragua

Fuente: Publicado originalmente por la red de diarios latinoamericanos

de Tierramérica.

La comunidad científica de Nicaragua se debate entre buenas

y malas noticias en torno a la construcción de un nuevo canal interoceánico: el

hallazgo de nuevas especies o vestigios arqueológicos y el mejor conocimiento

de los ecosistemas, contra la gran amenaza al ambiente del país.

Tanto lo ya conocido como lo nuevo descubierto en la

naturaleza, está en peligro por la gigantesca obra llamada a partir en dos el

territorio nicaragüense.

Informes preliminares de la empresa británica Environmental Resources Management (ERM)

develaron la existencia de nuevas especies en el trazado del canal, que hasta

ahora se desconocían. La investigación la encargó la concesionaria de la vía,

la firma china Hong

Kong Nicaragua Canal Development (HKND Group).

Su estudio “Gran Canal de Nicaragua”, presentado en

Managua el 20 de noviembre por Alberto Vega, su representante en el país,

encontró, entre otros hallazgos, dos nuevas especies de anfibios en la cuenca

del río Punta Gorda, en la costa del sur del mar Caribe nicaragüense.

Las características de dos ranas

están bajo investigación por carecerse de respaldo científico, explicó Vega,

quien también informó que hubo otros descubrimientos, como la existencia

de 213 sitios arqueológicos hasta ahora desconocidos, y se actualizó el estado

ambiental de la ruta elegida para el canal.

El objetivo del estudio fue

documentar las principales comunidades biológicas a lo largo de la ruta y áreas

adyacentes, señalar las especies y los hábitats que requieren medidas

específicas de conservación “para identificar las oportunidades para prevenir,

mitigar y/o compensar los impactos que el proyecto pueda tener”.

Las obras del canal fueron

inauguradas en diciembre de 2014 y su objetivo es unir el océano Pacífico y el

mar Caribe, con

una vía bidireccional de 278 kilómetros de longitud, hasta 520 metros de ancho

y una profundidad de hasta 30 metros.

Atravesaría 105 kilómetros del lago

Cocibolca y estaría listo a finales de 2019, a un costo superior a los 50.000

millones de dólares.

El estudio de impacto ambiental se

concluirá a fines de abril,

según explicó a Tierramérica el portavoz de la presidencial Comisión

Nicaragüense del Gran Canal Interoceánico, Telémaco Talavera.

“Los estudios se hacen con la más

alta tecnología y la responsabilidad de una firma internacional líder en estos

temas, como ERM, y un equipo de expertos de todas partes del mundo que fueron

contratados para brindar un informe exhaustivo sobre el impacto ambiental y las

medidas de mitigación”, aseguró.

Víctor Campos, subdirector del no gubernamental Centro Humboltd,

señaló a Tierramérica que los documentos preliminares de HKND revelan que el

canal provocará graves daños al ambiente del país y amenaza de manera

particular al lago Cocibolca.

Con sus 8.624 kilómetros cuadrados,

este cuerpo lacustre es la segunda mayor fuente de agua dulce de América

Latina, detrás del venezolano lago de Maracaibo.

Campos recordó que incluso HKND

reconoce que la ruta finalmente escogida para construir el canal, afectará

reservas naturales bajo protección internacional, donde subsisten 40 especies

en peligro de extinción, entre aves, mamíferos y reptiles.

Esa ruta afectaría parte de la Reserva Natural de Cerro

Silva y la reserva biológica Indio Maíz, ambas parte delCorredor Biológico Mesoamericano (CBM), donde

habitan lapas rojas y verdes, águilas reales, dantos o tapires, tigres-jaguar,

monos araña, monos mico, osos hormiguero y lagartos negros, entre otras

especies.

Junto a las reservas de Bosawas y

Wawashan, las de Indio Maíz y Cerro Silva albergan 13 por ciento de la

biodiversidad mundial y aproximadamente 90 por ciento de la flora y fauna del

país.

Nicaragua, con 6,1 millones de

personas, es un país tropical ubicado en medio del istmo centroamericano, con

costas pacíficas y caribeñas y 130.000 kilómetros cuadrados de superficie de

tierras bajas, planicies y lagos interpuestos, donde en varias ocasiones se

intentó usar el Cocibolca para abrir una ruta interoceánica.

El Grupo Cocibolca, una plataforma de más de 10

organizaciones ambientales de Nicaragua, detecta daños potenciales por

excavaciones en tierras indígenas, ubicadas en el CBM, en la costa caribeña del

sureste nicaragüense.

Las afectaciones incluirían Booby Cay, un albergue natural

de aves reconocido por Birdlife International, que es hábitat para aves

marinas, tortugas, peces y corales.

Estudios del Grupo Cocibolca señalan

que el dragado con maquinaria pesada, la construcción de puertos, la remoción

de miles de toneladas de sedimentos del fondo del lago y el uso de explosivos

para abrir tajos de suelos rocosos impactarían el hábitat de las tortugas

marinas que anidan en las costas pacíficas del suroeste del país.

La ruta del canal seleccionada, la

cuarta de las seis estudiadas, va a tener su desembocadura pacífica en Brito, a

130 kilómetros al oeste de Managua, y donde hay ahora una playa de desove de

tortugas habrá un puerto de aguas profundas.

Talavera rechazó las “teorías

apocalípticas” sobre el posible daño ambiental por la obra, aunque reconoció

que habrá un impacto “que será focalizado y nos servirá para revertir los daños

posibles y los daños ya confirmados por deforestación y contaminación en la

ruta del canal”.

La ruta canalera atraviesa reservas naturales, humedales

incluidos en la lista de protección de la Convención de Ramsar, reservas de la biosfera

reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (Unesco) y cuencas hidrográficas.

Según Talavera, HKND consultó, además de a las autoridades

ambientales nacionales, a organismos como la propia Convención Ramsar, la

Unesco, la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza o Birdlife,

“sobre la factibilidad de mitigar y compensar los impactos posibles”.

La obra ha sido rechazada por grupos ambientalistas y

comunidades afectadas, incluso ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH).

En una audiencia ante la CIDH el 16

de este mes, la activista Mónica López, del Grupo Cocibolca, denunció que

Nicaragua otorgó a HKND el dominio del lago y sus periferias, en las que

convergen más de 16 cuencas hidrográficas y casi 15 áreas protegidas y donde se

concentran 25 por ciento de los bosques húmedos del país.

López explicó a Tierramérica que el

canal, además, causaría “un desplazamiento forzoso de más de 100.000 personas”.

Asimismo, criticó, la “entrega a los

empresarios chinos del control absoluto de recursos naturales ajenos a la ruta,

pero que a criterio de HKND sirvan para el proyecto, sin importar las

consideraciones de los derechos de los nicaragüenses”.

El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación y la Ley del Gran Canal Interoceánico, aprobados en 2013,

establecen que es obligación del Estado garantizar al concesionario el “acceso

y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro

de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar,

desviar o reducir tales cuerpos de agua”.

Además, el Estado renuncia a

demandar a los inversionistas en tribunales nacionales e internacionales por

cualquier daño causado al ambiente durante el estudio, construcción y operación

de proyecto.

En la audiencia de la CIDH, en

Washington, los representantes del gobierno, incluido Talavera, rechazaron las

denuncias de los ambientalistas, que achacaron a “directrices políticas”,

mientras argumentaron que el proyecto “es amigable con el medio ambiente”.

También insistieron en su gran

argumento para la enorme obra, que esta permitirá un alto crecimiento

económico, que dará recursos para que Nicaragua deje de ser el segundo país con

más pobreza de América, después de Haití, con 42 por ciento de su población en

esa condición.

“La clave de un país sostenible está en su biodiversidad”

Fecha de publicación:01/04/2015

País: América Latina y el Caribe

Fuente: IPS

Fomentar la resiliencia y lograr ciudades más sostenibles,

mediante la disminución del consumo de agua y energía, al tiempo que se mejora

la calidad de vida y la participación de la comunidad, se propone el

Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos

(OEA) con vistas a lograr el objetivo.

El jefe de la sección de Comunidades

Sostenibles, Riesgo y Cambio Climático de la OEA, Richard Huber, conversó con IPS

en la capital de Antigua y Barbuda sobre eficiencia energética

y energías renovables con vistas a concretar un país sostenible.

IPS: ¿Qué es un país sostenible?

RICHARD HUBER: Es un país que trata de limitar

las emisiones de dióxido de carbono de forma significativa. Por ejemplo, Costa

Rica trata de convertirse en un país con cero emisiones, y lo están

buscando obteniendo la mayoría de su energía de fuentes renovables, la más

notable la hidroléctrica, pero también solar, eólica y biocombustibles.

Entonces, un país sostenible en materia de

energías renovables y eficiencia energética será aquel que plante muchos

árboles para capturar carbono, cuide sus arrecifes de coral y sus ecosistemas

de manglares, los más importantes mediante programas de parques nacionales y

áreas protegidas y siendo muy, muy eficientes para que, digamos en 2020, sea un

país con cero emisiones de carbono.

IPS: ¿Cómo pueden lograr la sostenibilidad

ambiental los pequeños estados insulares de Caribe?

RH: Lo primero que tendrán que tener es un

sólido programa de áreas protegidas y parques nacionales, como trabajamos ahora

a través del Área de Gestión Marina Nororiental, así como la Bahía Cades, en el

sur, dos grandes parques que abarquen casi 40 por ciento del entorno marino.

De hecho, hay una iniciativa Desafío

del Caribe en muchos países caribeños que comenzó con el primer

ministro de Granada y por medio de la cual muchos, muchos de ellos se

comprometen a tener 20 por ciento de sus áreas marinas bien gestionadas desde

el punto de vista de la protección y la conservación para 2020.

Protejan su biodiversidad. Es una muy buena defensa contra

huracanes y otras tormentas. Los países que cuidan sus manglares, su agua

potable, sus pantanos herbáceos y sus humedales en general fueron donde se

sufrió mucho menos el impacto del tsunami que golpeó al Pacífico sur. Protejan

sus ecosistemas.

En segundo lugar, logren una gran

eficiencia energética.

Traten de promover los automóviles híbridos,

vehículos con un uso eficiente del combustible y tengan un muy buen programa de

transporte público sostenible. Este, de hecho, es un gran ecualizador de la

pobreza, ayuda a los pobres a llegar al trabajo de forma confortable y rápida.

Entonces, ser eficientes en el uso de la

energía y proteger su biodiversidad son las dos cosas clave para un país sostenible.

IPS: ¿Qué ejemplos de sostenibilidad ambiental

observó en Antigua?

RH: Recorrí con Ruth Spencer, la consultora

que trabaja para tener 10 programas de plantas de electricidad fotovoltaica en

centros comunitarios, iglesias y otras lugares.

Fuimos al Proyecto Precisión, que no solo

tiene 19 megavatios de energía fotovoltaica, que creo que es más electricidad

de la que necesitan, y siguen alimentado a la red. Eso es menos de cero carbono

porque en realidad producen más electricidad de la que usan.

También hay una tremenda oportunidad para

Antigua en el cultivo hidropónico. El problema con, por ejemplo, el turismo, es

que depende de que el suministro esté disponible cuando se necesita, y ese es

el tipo de cosas que la hidroponía y otras nuevas tecnologías, la agricultura

más eficientes y sostenible pueden lograr.

La idea sería lograr que Antigua y Barbuda

sean más suficientes desde el punto de vista alimentario para 2020.

IPS: ¿Podría darme ejemplos de proyectos de la

OEA en el Caribe al respecto?

RH: Es la segunda etapa del proyecto

de comunidades sostenibles en América Central y el Caribe. En la primera

tuvimos 14 iniciativas y en esta, 10.

En Dominica respaldamos una

central hidroeléctrica, mini plantas de energía hidráulica, y también

capacitamos y difundimos esa posibilidad entre las poblaciones de la cuenca de

los ríos que pueden tener su propia central hidroeléctrica en su comunidad.

Otro proyecto muy interesante es el de de Granada, donde

90 por ciento de las aves de corral eran importadas porque son muy caras de

alimentar. Había una iniciativa con un vertedero sanitario que cedió la tierra

y ahora una persona recorre los mercados de pescados recolectando los desechos

de la pesca que antes se tiraban, los lleva a una planta que los cocina para

hacer alimento para la avicultura.

Ahora en vez de 90 por ciento, se importa 70

por ciento de las aves de corral y no solo eso, la fuente de energía es aceite

de motor.

IPS: ¿Qué consejo daría a los países del

Caribe en materia de energías renovables y eficiencia energética?

RH: Lo primero es que se necesita un entorno

habilitador para introducir las energías renovables, en este caso

principalmente la solar y la eólica.

Aquí mismo en la playa Jabberwock, hay cuatro

molinos de viento históricos que ahora están en ruinas, pero el hecho es que

acá siempre hubo mucho viento y sigue habiéndolo, y esos cerros a lo largo de

la playa serían un excelente lugar para para desarrollar la energía eólica.

También hay mucho terreno, por ejemplo

alrededor del aeropuerto, una tremenda cantidad de sol y un espacio donde se

pueden instalar paneles solares. Comenzamos a tener proyectos de ese tipo en

Estados Unidos de 150 megavatios, que creo que es más de lo que usa toda

Antigua y Barbuda.

En esas grandes plantas, en especial en áreas

que ya cuentan con seguridad, como alrededor de aeropuertos, se pueden

introducir proyectos fotovoltaicos de mayor escala y alimentar el tendido

eléctrico y, con el tiempo, comenzar a abandonar de forma paulatina el sistema

de generación a base de gasóleo, que suministra 100 por ciento o casi 99 por

ciento de la energía de Antigua y Barbuda.

Chile anuncia que la sequía es permanente

Fecha de publicación:26/03/2015

País: Chile

Fuente: Fresh Plaza

Dado que no hay un

final a la vista para una sequía que ha asolado Chile en los últimos años, el

Gobierno invertirá en plantas de desalinización y embalses para garantizar el

acceso al agua potable, dijo la presidenta Michelle Bachelet el martes.

La sequía, que comenzó

en 2007, está entorpeciendo la producción de cobre en el principal país

exportador del mundo, está agravando los incendios forestales, subiendo los

precios de la energía y afectando a la agricultura.

En el habitualmente

exuberante y verde sur, enero fue uno de los meses más secos que se recuerdan,

y muchos lugares no están recibiendo nada de lluvia. En el norte del país,

donde se encuentra el desierto de Atacama, que ya es el más seco del mundo, los

meteorólogos temen la propagación de la desertización.

Los científicos dicen

que existe una tendencia a largo plazo de intensificación de la sequía,

que tiene que ver con el cambio climático.

“Ante esta situación

crítica, no hay más elección que asumir que la falta de recursos hídricos es

una realidad y que ha llegado para quedarse, lo que pone en riesgo el

desarrollo de importantes regiones de nuestro país”, señaló Bachelet.

En torno a 170 millones

de euros se invertirán en 2015 para acceder a los recursos hídricos

subterráneos, construir y actualizar canales y mejorar los sistemas de riego,

añadió.

En el medio plazo, se

construirán plantas de desalinización a pequeña escala y embalses para suministrar

agua potable, según la presidenta.

Bachelet hacía estas

declaraciones mientras caían las primeras lluvias del otoño del hemisferio sur

sobre las resecas regiones del centro y el norte del país.

Los meteorólogos

esperan que este año la temporada de lluvias sea normal o quizás superior a la

media, pero han advertido de que se prevé que las precipitaciones se reduzcan

significativamente en los próximos años.

Nacen dos

cotorras en estado silvestre en Utuado

Por Gerardo G. Otero Ríos / gerardo.otero@primerahora.com08/26/2014 |04:49 p.m.

Es el primer nacimiento

de dos polluelos en una cavidad natural fuera del área de El Yunque en 144

años.

El Bosque Estatal de Río Abajo, en la jurisdicción de Utuado,

fue testigo del nacimiento de dos cotorras puertorriqueñas en una cavidad

natural.

Es la primera vez en más de 100 años que ocurre un evento como

este fuera de la zona protegida de El Yunque.

El histórico suceso fue dado a conocer por la secretaria del

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero Pérez,

en medio de una conferencia de prensa celebrada esta mañana en los predios del

aviario José L. Vivaldi Lugo del mencionado bosque.

“Este es el primer nacimiento de dos polluelos en una cavidad

natural fuera del área de El Yunque en 144 años. Nuestros científicos llevan

décadas trabajando en la recuperación de la cotorra puertorriqueña y estas son

las señales de que nuestra cotorra va bien encaminada”, manifestó Guerrero

Pérez, quien estuvo acompañada por otros funcionarios estatales y de agencias

federales.

“Este es un anuncio importante también porque se da en un lugar

donde se estableció la segunda población de la cotorra puertorriqueña, en la

zona del carso, un área que entendemos que es idónea para su desarrollo”,

agregó.

Miembros del Programa de Recuperación de la Cotorra

Puertorriqueña divisaron el nido por primera vez el 14 de mayo de este año.

Estiman que ambos polluelos salieron volando de su nido a finales del pasado

mes de julio.

“Muchos de nosotros crecimos pensando que esta especie no tenía

futuro, que se iba a extinguir. Sin embargo, estamos dando cátedra de que se

puede hacer la diferencia, de que podemos salvar esta especie y de que puede

ser autosostenible en estado silvestre", agregó, por su parte, el líder

del programa de recuperación del bosque, Gustavo Olivieri.

Puerto Rico no

tiene volcanes, pero nos llega ceniza

Por Primerahora.com10/29/2013 |00:00 a.m.

·

Cada vez que ocurre una erupción del volcán Soufrière Hills, en

la Isla de Monserrate, el particulado afecta la calidad del aire en el país.

Ninguna

de las Antillas Mayores en el Caribe tiene volcanes.

Y

aunque usted no lo crea, hay personas que piensan que El Yunque fue un volcán

que actualmente está dormido, pero no es así. Ni en tierra, ni debajo del mar

cerca de Puerto Rico, La Española o Cuba existen volcanes.

Sin

embargo, en el Caribe sí existen volcanes. Estos se encuentran en el arco las

Antillas Menores y cuando hacen erupción y los vientos están del sureste, las

cenizas volcánicas llegan a Puerto Rico.

En

total, hay 19 volcanes en las islitas, la mayoría de ellos dormidos.

El

más conocido de todos, y el que actualmente provoca las cenizas que llegan a la

isla, es el volcán Soufrière Hills, en la Isla de Monserrate, que se encuentra

activo desde 1995. Los efectos de las erupciones de esta montaña se han sentido

en Puerto Rico desde ese año. Cada vez que ocurre una erupción, grande o

pequeña, ese particulado afecta la calidad del aire en el país.

La

razón por la que hay volcanes en esta zona es por la interacción de las

placas tectónicas de Norteamérica y del Caribe. Las preciosas islas tropicales

se encuentran justo en la frontera tectónica, en el lugar donde la placa

de Norteamérica se mete por debajo de la Placa del Caribe. Esto se conoce

como subducción.

Ese

movimiento de corteza terrestre producen las condiciones para que la roca

derretida del centro de la Tierra suba y se creen estos volcanes. De hecho, así

fue que se formaron las islas del Caribe.

En

los pasados 300 años han ocurrido siete erupciones volcánicas en el Caribe.

El

volcán Soufrière en la isla de San Vicente ha estallado en 1718, 1812, 1902 y

1979.

Mientras

el monte Pelé en Martinica hizo erupción en 1902 y el Soufrière en Guadalupe

hizo lo propio en 1976 - 77.

El

más reciente en estallar fue Soufrière Hills en la isla de Monserrate que

desde el 1995 está activo.

Víctimas

mortales

Las

muertes provocadas por estas montañas llegan a miles, así como las pérdidas

materiales que rondan los millones de dólares.

El

peor de los casos fue en la isla de Martinica donde el volcán Mt. Pelée mató al

menos 30,000 personas. Según cuenta la historia cuando comenzó la actividad

volcánica y la mayoría de los residentes quería abandonar la isla, el

gobernador no se los permitió ya que, en pocos días, se celebrarían las

elecciones en la cuidad de San Pierre.

El

8 de mayo los gases calientes junto a la ceniza acabaron con la vida de

los habitantes de la cuidad, incluyendo al gobernador. Sobrevivieron muy pocas

personas, incluso se dice que sólo dos.

Desde

entonces el monte está dormido.

Actualmente,

en San Juan el Laboratorio de Micología del departamento de Microbiología

del Recinto de Ciencias Médicas, de la Universidad de Puerto Rico, mide la

calidad del aire diariamente y en muchas ocasiones aparecen las cenizas en

nuestra atmósfera.

En

su página de facebook/alergia a hongos, usted puede encontrar cómo estará

calidad del aire en el día que verifique.

Lamentablemente,

todavía no hay forma de predecir cómo estará la calidad del aire por

adelantado, pero el laboratorio trabaja en eso.

Bajo

el mar

Como

dato curiosos, entre los 19 volcanes que hay en el Caribe, uno de ellos

está bajo el mar. A este se le conoce como Kick’em Jenny, y se encuentra a unas

cinco millas de la costa de Granada, a una profundidad de 590 pies, midiendo

1,300 pies desde el fondo marino. Este volcán, en 1965, provocó un pequeño

tsunami en la isla de Barbados.

El Yunque

cesará funciones por cierre del gobierno federal

Por Agustín Criollo Oquero10/01/2013 |11:55 a.m.

Se estima que el cierre temporero de todas las áreas recreativas

afectará a más de cincuenta empleados.

El

supervisor forestal de El Yunque, Pablo Cruz, anunció hoy el cierre temporero

de las instalaciones de esa atracción turística dado a la clausura del Gobierno

federal desde la 12:01 de esta madrugada a consecuencia del tranque por el

presupuesto del año fiscal en el Congreso de Washington.

“Dado

a la falta de fondos por el tranque que existe en el Congreso, en Washington,

nos vemos obligados a cerrar operaciones en las instalaciones del Servicio

Forestal federal en El Yunque”, indicó el funcionario.

“Tan

pronto el congreso identifique los fondos para continuar con las operaciones,

reanudaremos las labores”, añadió.

Cruz

estimó que el cierre de todas las áreas recreativas de El Yunque afectó a

más de media centena de empleados del bosque localizado en Río Grande.

“Estamos

hablando de que empleados del Gobierno federal son como unos 35 y contratistas

independientes que trabajan con nosotros, como unos 30”, indicó Cruz.

Sin

embargo, Cruz explicó que, dada la importancia del bosque forestal para la

industria turística de Puerto Rico, se deliberó un plan de contingencia con el

Gobierno local a través de la Compañía de Turismo para mantener esta actividad

en, al menos, una parte del bosque.

“Aunque

todas las áreas recreativas en la PR-191 están cerradas, logramos un acuerdo

con el Gobierno de Puerto Rico para mantener en operación el corredor de la

PR-988 que va hasta Puente Roto”, explicó el funcionario.

“Ahora

mismo estamos instalando los avisos de cierre por todas las áreas que estamos

cerrando. No hay acceso a (las cascadas) La Coca ni La Mina, ni a las torres”,

apuntó el ingeniero forestal.

Aumenta la

vegetación en la Tierra

Pablo Colado01/04/2015

Pese a lo que pudiera parecer, el planeta azulcada vez es

más verde, según se desprende de un estudio internacional basado en

los datos recolectados por satélites durante veinte años.

En primer lugar, la cubierta vegetal ha aumentado de forma natural en Australia,

África y Sudamérica como resultado del aumento de las lluvias.

Los bosques también han reconquistado territorio en

Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, esta vez debido al abandono de

tierras de cultivo. Y, por último, China ha reverdecido

gracias a una política planificada de reforestación.

En el otro lado de la balanza

están las mermas de vegetación en la Amazonia y las

provincias indonesias de Sumatra y Kalimantan,

aunque son compensadas por las ganancias en el resto del mundo.

El nuevo informe, publicado en Nature Climate Change, se basa en el análisis de las

ondas de radio emitidas de forma natural por la Tierra, que permiten deducir los cambios de

biomasa. Antes se valoraba el aumento o disminución del territorio

que ocupaba la cubierta forestal.

Aparte del incremento de la

pluviosidad, otra razón que explica el sorprendente auge de las sabanas

africanas, el bush australiano o los bosques sudaméricanos es, paradójicamente, el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, que permiten

perder menos agua a las plantas.

No obstante, Pep Canadell, director del Global Carbon

Project y coautor del estudio, advierte: “Sabemos que el 50% de las emisiones

generadas por actividades humanas permanecen en la atmósfera, aunque la otra

mitad sea atrapada por la vegetación terrestre y los océanos. La única manera de estabilizar el clima es reducir las emisiones

globales procedentes de combustibles fósiles a

cero”.

La Tierra vista desde el espacio 2015

Pablo Colado17/03/2015

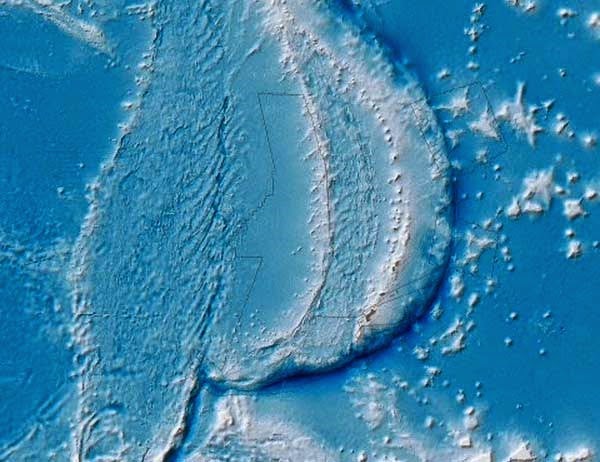

Al atlas del mundo le ha salido una

peca. Concretamente, la nueva tierra emergida está

situada a 45 kilómetros de Nuku’alofa, la capital de Tonga, país

insular de laPolinesia.

Se trata de una isla (o por ser más precisos, un islote) de medio kilómetro

de longitud quese formó a consecuencia de la erupción del

Hunga-Tonga, activo desde el mes de diciembre.

El violento despertar de este volcán submarino ha creado la isla número 176 del

archipiélago, como ha proclamado oficialmente Taaniela Kula, ministro de

Tierras de Tonga. De momento, no es recomendable ir a visitarla,

ya que la actividad volcánica continúa–cae lluvia ácida en un radio

de diez kilómetros– y la nueva mancha en el mapa, hecha de magma fragmentado,

es inestable.

No obstante, hay quien se aventurado

a verla de cerca, como Gianpero Orbassano,

un empresario hotelero de Tonga. Según su testimonio, es bastante alta y la

superficie está caliente, pero ya hay miles de aves marinas de todo tipo poniendo huevos en su

territorio. Otros observadores afirman que hay un lago en el centro y que

desprende un fuerte olor a azufre.

Las primeras

tortugas marinas europeas se extinguieron por cambios en el nivel del mar

En 2009 un equipo de científicos

encontró en Jaén los restos de la especie de tortuga que hasta ahora se

consideraba más antigua del sur de Europa, datada en unos 160 millones de años.

Sin embargo, al volver a estudiar esos fósiles, un investigador español ha probado que no se

trata de una nueva especie, sino de un grupo de tortugas muy

diversas en Europa durante el periodo Jurásico que se extinguieron por causa de

las variaciones producidas en el nivel del mar.

No se sabe mucho sobre las tortugas marinas más antiguas que habitaron Europa

hace millones de años. El hallazgo en la cordillera bética, en

la provincia de Jaén, de los restos de una supuesta nueva especie –Hispaniachelys prebetica–, considerada la más antigua

del sur del continente, apuntaba nuevas pistas pero sin dejar claro

a qué grupo pertenecía. Para esclarecer esta cuestión, el investigador del

grupo de Biología Evolutiva de la UNED Adán Pérez-García estudió los fósiles que

aún no se habían analizado del ejemplar y aportó nueva información que da un

giro a lo que se conocía sobre sobre la morfología de estos reptiles.

Según Pérez-García, Hispaniachelys prebetica no puede ser reconocida

como una especie propia, sino que pertenece a un grupo de tortugas exclusivas

del Jurásico europeo

denominado Plesiochelyidae, entre las que

había gran diversidad. Su estudio demuestra que algunas de las

características deHispaniachelys prebetica, como el gran tamaño del caparazón, no diferían de las tortugas

del grupo Plesiochelyidae. Según

el investigador, Hispaniachelys prebetica ya no se considera un nombre válido;

sería más bien un nomen dubium y por

eso no se puede hacer una asignación más precisa quePlesiochelyidae indeterminado.

Hace unos 160 millones de años, en

las aguas de los actuales Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Portugal y

España vivió un grupo de tortugas primitivas llamadas plesioquélidos, que no se

parecen a ninguna de las actuales. En España estaban representadas por varias

especies, varias de ellas recientemente identificadas y de las que hay abundante

material. Ahora, con la identificación del ejemplar de Jaén se amplía su

registro al atribuirlo a este grupo.

Estos reptiles europeos habitaron mares cálidos y poco profundos del

continente, pero no eran tan ágiles en esos

medios como lo son las tortugas marinas actuales, capaces de recorrer enormes

distancias y atravesar mares e incluso océanos. Debido a su anatomía esas

tortugas jurásicas estaban restringidas a las líneas de costa.

Por su dependencia de los entornos

costeros, los cambios en el nivel del mar que ocurrieron al final del

Jurásico –hace unos 145 millones de años– afectaron drásticamente a sus hábitats. Por

esos aquellas tortugas, como otros grupos de reptiles marinos, se extinguieron

en ese momento.

Luis Otero05/03/2015

Un estudio la Universidad de Oxford ha medido la velocidad a la que los árboles de la cuenca amazónica

en Brasil, Perú y Bolivia inhalan carbono de la atmósferadurante una

sequía severa. La investigación se ha centrado en las tasas de

crecimiento y la fotosíntesis de los árboles en 13 zonas de selva tropical y ha

comparado los sectores que se vieron más afectados por la grave sequía de 2010

con las zonas que no resultaron afectadas.

Según los científicos implicados, las tasas de crecimiento de los árboles que sufrieron la

sequía no descendieron, pero el ritmo de fotosíntesis –el proceso

mediante el cual las plantas convierten el carbono en energía para alimentar su

actividad– se desaceleró en un 10% durante más de seis meses. Esto supone que la disminución en la captación de carbono no desciende las tasas

de crecimiento de las plantas perennes pero aument la mortalidad de los árboles,

según Christopher Doughty, de la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la

Oxford y principal autor del estudio. En su opinión, “cuando los árboles mueren

y se descomponen, las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera

aumentan, lo que podría acelerar el cambio climático durante las sequías".

Las simulaciones por ordenador de la biosfera han predicho este tipo de

respuestas a la sequía, pero estas son las primeras observaciones directas de este

efecto en los bosques tropicales.

Cada una de las parcelas

estudiadas, representativas de las diversas condiciones climáticas y del suelo

de la cuenca amazónica, mide una hectárea y alberga entre 400 y 500 árboles. En la investigación, la Universidad de Oxford ha

colaborado con la Red Mundial de Vigilancia de Ecosistemas (GEM), que sigue de

cerca la actividad de los bosques en todo el mundo.

El trabajo de campo duró tres años,

durante los cuales los expertos pasaron varias semanas en cada sitio para medir

la tasa de crecimiento leñoso de cada árbol y el número de raíces que habían

salido. También pesaron la caída mensual de hojas para calcular el número de

hojas que cada árbol produce y calibraron la liberación de dióxido de carbono del que viven madera, raíces y

hojas para estimar la actividad metabólica de la selva

mediante analizadores de gas infrarrojos.

La sequía del Amazonas de 2010

coincidió con el trabajo de los científicos, pero solo afectó a algunas partes

de la Amazonía. En conjunto, los datos de la investigación sugieren que las sequías en la cuenca del Amazonas están afectando a los niveles de CO2 en la atmósfera a

nivel mundial, tanto a corto plazo, por la disminución de la

fotosíntesis, como a a largo plazo, mediante el aumento de la mortalidad de

árboles.

Descubren restos

químicos de lociones y cremas en la Antártida

Sarah Romero02/03/2015

Hasta ahora se pensaba que los

restos químicos de lociones, cremas u otro tipo deproductos de belleza similares, se degradaban con

el tiempo y acababan dispersándose en la atmósfera. Ahora, el hallazgo de pequeñas cantidades de metilsiloxanos cíclicos volátiles en

muestras de suelo, plantas y también en kril y fitoplancton en diversos lugares

de la Antártida por un equipo de científicos del CSIC, prueba

que esto no es así.

El equipo del CSIC, que ha

publicado su estudio en la revista Environmental Science and

Technology, descubrió esta sustancia química en 2009 en muestras

tomadas en la zona de los Pirineos y entonces se preguntaron si era posible que

estos restos hubiesen alcanzado lugares más remotos como la Antártida. Una

expedición partió y recogió muestras de una docena de localizaciones diferentes

del continente antártico utilizando técnicas de cromatografía de gases que revelaron finalmente la

presencia de al menos tres tipos de sustancias químicas, abreviadas como D4, D5

y D6. Lo más llamativo no solo fue su hallazgo sino que los niveles

encontrados eran comparables a los de las muestras tomadas en Europa y América

del Norte.

¿Cómo

han llegado estas sustancias a un paraje tan lejano? La hipótesis que manejan los

científicos se basa en que tras la evaporación, estos restos permanecieron en

la atmósfera donde pudieron haberse mezclado con la precipitación de nieve. Al

derretirse la nieve en la tierra, los productos volvieron al suelo, pudiendo

alcanzar de nuevo plantas, al mar, o asimilados por elfitoplancton.

¿Supone

esto un riesgo para el medio ambiente? Los investigadores creen

que no pero esta respuesta se basa, al menos de momento, en el desconocimiento

sobre el impacto de estos productos químicos en el medio ambiente. El tiempo lo

dirá.

27/02/2015

El hongo quítrido de los anfibios,Batrachochytrium dendrobatidis, que a menudo resulta

letal para estos animales, ha llegado a Madagascar,

un enclave estratégico para la conservación de la biodiversidad. Hasta ahora,

no se había detectado la presencia en la isla de este patógeno, que ha diezmado

las poblaciones de salamandras, ranas y sapos en Australia, América Central y

Estados Unidos. Los zoólogos consideran muy preocupante este hecho, puesMadagascar alberga

unas 290 especies de anfibios que no pueden encontrarse en ningún

otro lugar del mundo. Es más, en la zona habitan al menos otras 200

especies de ranas que aún no han sido clasificadas por los expertos.

Un equipo internacional de

científicos, coordinados por biólogos del Centro Helmholtz para la

Investigación Medioambiental y la Universidad Técnica de Brunswick, en

Alemania, ha ideado un plan de emergencia para intentar

contener la propagación del hongo. Según recogen en la revistaScientific Reports, este incluye monitorizar la

proliferación de este organismo, la construcción de refugios para la cría de

anfibios y el desarrollo de tratamientos probióticos.

En la actualidad, los anfibios están desapareciendo del planeta a un ritmo

alarmante. En parte, esto se debe a la destrucción de su hábitat que

originan las actividades humanas. Sin embargo, distintas enfermedades

infecciosas están acabando con ellos incluso en los enclaves más protegidos.

Entre ellas, la más devastadora es la que origina el citado hongo

quítrido, que ataca la piel de los anfibios, especialmente

importante para estos animales, pues en su mayoría respiran a través de ella.

Hasta el momento, la presencia de Batrachochytrium dendrobatidis ha

sido detectada en más de 500 especies, 200 de las cuales han experimentado un

importante declive por su causa.

Hallan

dos nuevas especies de peces primitivos

01/04/2015

Un equipo de paleontólogos de la

Universidad de Zurich, en Suiza, en colaboración con expertos en fauna

primitiva de distintas instituciones chinas y europeas, ha descubierto en el

yacimiento helvético del Monte San Giorgio dos nuevas especies deSaurichthys, unos pecesprehistóricos extintos

que vivieron en el periodo Triásico, hace entre 250 y 200 millones de años.

Estos depredadores habitaban tanto

en losmares como en las corrientes de agua dulce de todo el mundo, y

aunque no eran muy distintos de los lucios modernos, contaban

con una mandíbula muy prolongada –su longitud representaba casi

un tercio de la de todo el animal, que medía alrededor de un metro– provista de

numerosos dientes afilados.

No obstante, estas nuevas especies,

denominadas Saurichthys breviabdominalis y Saurichthys rieppeli, presentan ciertas características

distintivas. No solo son de menor tamaño –40 y 60 centímetros respectivamente–,

sino que también varían sus formas y la estructura de su cráneo.

Para el paleontólogo Heinz Furrer,

que ha impulsado la investigación, “estas desemejanzas muestran que en los

mares poco profundos de la época existían diferentes hábitats y ya se habían

desarrollado técnicas de caza muy variadas, lo que facilitaba la coexistencia

de muchas especies”.

En su opinión, la capacidad de adaptación de estos animales a diversos

nichos ecológicos y a una alimentación especializada explica su éxito evolutivo.

Con estas dos especies ya se conocen seis de Saurichthys, lo que convierte a estos peces en los más numerosos y diversos hallados en el entorno del San Giorgio, muy abundante en fósiles del Triásico.

La

Corriente del Golfo se debilita

Luis Otero25/03/2015

Uno de los fenómenos climáticos más

importantes del planeta, la Corriente del Golfo de México,

que templa las temperaturas en Europa Occidental y del Norte y hace que el clima sea más moderado en esas latitudes septentrionales, se ha ralentizado en las últimas décadas, con la consecuencia de

que sus efectos han sido más débiles que nunca, al menos en el último milenio.

Esta es la conclusión de un estudio

dirigido por Stefan Rahmstorf, del Instituto de Investigación del Impacto

Climático de Potsdam (Alemania). El gradual pero acelerado derretimiento de la

capa de hielo deGroenlandia a causa del calentamiento global provocado

por la acción humana es posiblemente un factor clave que ha contribuido a esa

ralentización de la Corriente del Golfo. Si el proceso continúa, el

impacto sobre los ecosistemas marinos de Europa y el nivel del mar se hará

notar.

Otras investigaciones previas habían

señalado como culpable a la ralentización de la llamada circulación oceánica

meridional atlántica, pero ahora hay pruebas de que es

toda la circulación oceánica global la que se ha debilitado.

También se ha constatado que mientras el área específica en el Atlántico Norte se ha

estado enfriando el resto del mundo se ha ido calentando. Los

científicos se basaron en datos de la temperatura atmosférica de la superficie

del mar y mediciones sobre las corrientes oceánicas, el nivel de hielo, los anillos de

árboles, los corales y los sedimentos. Con esos datos han podido reconstruir la

evolución de las temperaturas a lo largo de más de un milenio.

La Corriente del Golfo es una

gran masa de agua de unos 1.000 kilómetros de anchura que corre a nivel

superficial, y está impulsada por las

diferencias en la densidad del agua del océano. El agua del sur es más caliente, y por tanto

más ligera. Por esta razón fluye hacia el norte, donde las aguas son más frías.

Al chocar con ellas, la corriente

cálida baja a las capas más profundas del océano y luego fluye de vuelta hacia

el sur. Jason Box, del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, cree que el agua dulce que

sale de la fusión de la capa de hielo de Groenlandia “probablemente esté

perturbando la circulación". Con el agua del deshielo hay

menos agua salina en la superficie, que es la que tiende a no hundirse, por lo

que enfría más la Corriente del Golfo.

Las

aves “urbanitas” se adaptan mejor a nuevos entornos

Pablo Colado25/03/2015

Según sugiere un estudio publicado

en la revista Oecologia, en el que participan

investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), las avesque conviven con los

seres humanos (por ejemplo, en las ciudades) luego tienen más posibilidades

prosperar al ser liberadas nuevos hábitats.

“Los ecosistemas están en continuo cambio y los animales deben ajustar

sus áreas de distribución”, comenta

Mario Díaz., investigador del MNCN. “En este trabajo hemos comprobado cómo la

habilidad para salir adelante junto al ser humano puede ser determinante en

este proceso.

Independientemente de si el nuevo

entorno es urbano o no, la capacidad para lidiar con la

presencia humana aumenta el éxito de las poblaciones para establecerse cuando

son liberadas en otro lugar”, continua Díaz.

Para llegar a esta conclusión, los expertos han analizado las características de 38

especies de aves, comparando la densidad de poblaciones de cada una

de ellas en ciudades y zonas rurales contiguas. Luego han cruzado estos datos

con el éxito que han tenido después de ser liberadas en islasoceánicas.

“Lo que no sabemos aún es si la

urbanización aumenta la tolerancia al ser humano y la capacidad invasora o si

ambos procesos, la capacidad de invadir ciudades y otros lugares del planeta y

la tolerancia a las personas, son consecuencia de otros motivos, como cerebros grandes o estrategias vitales que disminuyen el riesgo

de fracaso reproductor completo”, concluye Díaz.

Animales que tienen

la lengua azul

Sarah Romero27/03/2015

Existen algunas especies animales

con una característica lengua de color azul, morada o lavanda que los hace

particularmente especiales. Entre ellos se encuentran el lagarto lengua-azul, el perro Chow Chow o el oso negro.

Pero, ¿por qué tienen sus lenguas este color azulado tan llamativo e irregular?

Lagarto de lengua azul: Para empezar la lengua en un color tan llamativo sirve

de protección contra los depredadores, como ya ocurre con otras especies que

usan los vivos colores para amedrentar a los que buscan alimentarse de estas

criaturas. Los lagartos con la lengua azul (concretamente el escinco de lengua

azul [Tiliqua scincoides]) son muy comunes en las sabanas y

regiones semidesérticas de Australia y el hecho de que sobresalga tanto su

lengua y la expongan tanto al exterior es porque tienen la capacidad de oler a través de ellas.

Chow Chow: Se desconoce por qué esta robusta raza de perro originaria

de China tiene la lengua azulada o incluso púrpura o negra pero el gen con esta

tonalidad en la lengua suele ser dominante en esta raza y su color depende

también de la coloración del pelo del can. Otra de las razas de perro que comparten este pintoresco rasgo

con los Chow Chow (que significa perro león hinchado) son los Shar Pei (o Piel de arena), también de origen

chino.

Oso negro: El Ursus americanus es

el oso más común de Norteamérica y con un tamaño entre los 100-130 cms de alto

y los 140-200 cms de largo. El color de su pelaje varía del negro al blanco,

pasando marrón, canela o rubio. Estos osos son capaces de tenerse de pie y de

andar sobre sus patas traseras. A pesar de su tamaño pueden llegar a correr

hasta 55 km/h. Su media de vida es de 10 años aunque pueden llegar a vivir

hasta los 30 años.

La

pérdida de sus hábitats amenaza a los felinos del mundo

Luis Otero23/03/2015

Casi la mitad de las 36

especies de felinosque viven en

estado salvaje en el mundo están amenazadas,

según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Además, la falta de estudios sobre

la pérdida y fragmentación de los hábitats que ocupan, dificulta la implantación de estrategias de

conservación eficaces. Por ejemplo, en España, pese a los esfuerzos que

se han hecho para proteger al lince ibérico (Lynx pardinus), se producen no pocos

atropellos en las carreteras.

Es difícil que mejore el estado del

felino más amenazado del planeta por las continuas incursiones en su medio

natural. Con un hábitat cada vez más reducido y fragmentado el futuro dellince está

en entredicho.

Para estudiar la situación del lince

y otras especies de felinos que viven en estado salvaje, un equipo de científicos brasileños y

españoles ha revisado la literatura científica existente sobre la pérdida y

fragmentación de sus hábitats, que constituye las principal amenaza

para la supervivencia de estos mamíferos.

Aunque la producción de trabajos

científicos es alta –el pasado enero, por ejemplo, se han publicado unos 60.000

artículos–, los investigadores solo encontraron 162 estudios relativos a las

amenazas que sufren los felinos, lo cual es muy negativo, según Francisco

Palomares, investigador en el departamento de Biología de la Conservación de la

Estación Biológica de Doñana (CSIC). La falta de financiación para

la investigación y de comunicación entre gestores e investigadores subyace

entre las causas del problema.

Norteamérica y Europa generan el

mayor número de estudios sobre la pérdida de hábitats en los felinos, pero aun

así, se desconoce el alcance real del problema en 16 especies de

felinos en peligro de extinción, como el gato andino (Leopardus jacobita),

el gato de Borneo (Pardofelis badia), el gato de

cabeza plana (Prionailurus planiceps) y el gato pescador (Prionailurus viverrinus).

El lince Ibérico es uno de los

felinos más estudiados, pero también es el más amenazado, pues se encuentra en

estado crítico de extinción, según la lista roja de especies da la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo a la revisión

de la literatura científica realizada por los autores del estudio, es una especie modelo y un ejemplo a seguir para evaluar el efecto

de la pérdida y fragmentación del hábitat.

Para protegerlo hace falta preservar

el matorral mediterráneo donde vive y proveerle con buenas poblaciones de

conejos, según Palomares. La estrategia de conservación del lince consiste en conectar poblaciones aisladas a través de corredores

ecológicos.

Un

experimento pionero en las Tablas de Daimiel, en el dique seco por falta de

“gasolina”

Pablo Colado25/02/2015

La primera instalación mundial de

emisión de CO2 para medir el impacto de este gas en humedales, situada en las

Tablas de Daimiel (Ciudad Real), está actualmente parada a falta de

financiación. “Es desolador invertir tanto dinero y esfuerzo

en un experimento único y ver que no se puede continuar por falta de

combustible. Ahora mismo, la parte más costosa del proyecto, el

mecanismo, está montado y acabamos de comprobar que funciona, pero nos falta la

“gasolina”: el CO2”, lamenta Salvador Sánchez-Castillo, investigador del Museo

Nacional de Ciencias Naturales y principal responsable de la instalación.

Como explican pormenorizadamente los

científicos implicados en el proyecto en un artículo en la revistaWetlands, se trata de un FACE (siglas de Free-Air CO2

Enrichment), sistema formado por válvulas, sensores y reguladores controlados

por ordenador que inyecta dióxido de carbono hasta

alcanzar una concentración específica en un área. A diferencia de lo

que ocurre en sistemas cerrados, es posible simular lo que ocurre en la

naturaleza. El FACE de las Tablas de Daimiel es capaz de inyectar CO2 hasta

alcanzar 550 ppm (miligramos por litro), concentración que se prevé que habrá

en la atmósfera en 2050, frente a los cerca de 400 ppm de la actualidad.

En las seis parcelas elegidas para

el estudio, de 3,5 metros de diámetro, crece carrizo (Phargmites australis), planta acuática de la familia de

las gramíneas muy habitual en los humedales de todo el mundo. El objetivo es medir los

cambios en la biomasa y la fisiología del vegetal, así como la

actividad de los microorganismos del suelo y la acumulación de residuos vegetales.

Los

peculiares microbios de la Fosa de las Marianas

Pablo Colado25/02/2015

Cuando el cineasta James Cameron

descendió a la Fosa de las Marianas en 2012, comprobó que allí había poco

movimiento: lasprofundidades abisales no son precisamente un

espectáculo de biodiversidad marina. Aunque esto no es el de todo

cierto, porque el director de Titanic sólo exploró lo que se ve a simple vista.

En realidad, la vida bulle a nivel microscópico, como han

demostrado recientes investigaciones.

Además, el último estudio realizado

en el punto más profundo de la Fosa de las Marianas y, por tanto, de todo el

planeta –el Abismo Challenger, a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar– ha

descubierto que allí florece especialmente un tipo de vida peculiar: las

bacterias heterótrofas, las cuales, por ejemplo, también abundan en las aguas

residuales sin tratar. Incapaces de sintetizar sus propios alimentos, estos

microbios consiguen la energía química a partir de otros compuestos orgánicos.

Los autores de la investigación, de

la agencia japonesa de ciencia y tecnología marítimo-terrestre (JAMSTEC),

cuentan en la revista Proceedings of the National Academy of

Sciences que las bacteriasheterótrofas del Abismo Challenger se nutren

de partículas flotantes como restos fecales disueltos en el agua, polvo y,

posiblemente, sedimentos orgánicos expulsados de los movimientos de tierra queproducen terremotos submarinos. Estos colapsos son

relativamente frecuentes a una escala temporal geológica y liberan “suculentas” partículas para las bacterias

durante mucho tiempo, conjetura Takuro Nunoura, director de la investigación.

El equipo de Nunoura ha recogido

muestras genéticas del Abismo Challenger con un vehículo por control remoto.

Con los resultados de su exploración se puede hacer un mapa más preciso de la

vida microscópica en los océanos: en la superficie abunda el

fitoplancton, que necesita la luz para hacer la fotosíntesis; a partir de los

2.000 metros de profundidad, los microorganismos quimiótrofos, que transforman

compuestos inorgánicos como el amoniaco o el azufre en comida; y a partir de

los 6.000 metros reinan los heterótrofos que desvela el estudio.

Muy buena información.

ResponderBorrar-------------------------------------------------

Trabajo en copisa.com.mx